コンタクトレンズは、実は1508年にレオナルド・ダ・ヴィンチが原理を思いついたと言われています。そして日本で初めて角膜コンタクトレンズを実用化したのがメニコン。メニコンの創業者・田中恭一が、なんと独自の研究で生み出したのです。

終戦翌年、名古屋市内の老舗眼鏡店「メガネの玉水屋」で丁稚奉公を始めた恭一は、持ち前の器用さと好奇心旺盛な性格からメキメキと技術を上達させ、進駐軍の野戦病院の専属ライセンスを与えられるまでに。玉水屋は名古屋でいちばんの老舗であることから信頼も厚く、終戦直後から進駐軍の病院の中に入って、眼鏡の受注制作をしていました。

▲写真左から将校夫人、田中恭一氏

「眼鏡を使用する人の中には度数を合わせるのが難しい人もいて、腕のいい恭一を頼りにするお客さんもたくさんいたそうです。もともとお父さんが竹彫工芸家でもあるので、器用さを受け継いでいたんですね。眼鏡をかける人、一人ひとりの顔に合う眼鏡フレームも作っていたのです」

新しい商品を思いつく想像力もあり、当時は丸い形のロイド眼鏡

お客様の顔立ちや雰囲気に合うオリジナルの眼鏡のデザインをする

「通常の眼鏡が当時の金額で500円のところ、恭一の手がける眼鏡は3000円から8000円ぐらいの値段が付いていたそうです」

なんと安くても通常品の6倍以上! デザイナーとしても人気があったことが伝わります。

さて、眼鏡職人として名を馳せていた恭一の人生が変わるのは、ここからです。顧客であった米軍将校の婦人が店を訪れた時、その夫人が「アメリカ製のコンタクトレンズを持っている」と話したのです。アメリカでコンタクトレンズが実用化されたことはニュースで知っていた恭一は、ぜひ見せて欲しいと頼んだのですが…。

「非常に高価なものだったのでしょうね。会長(恭一)が頼んでも、見せてもくれなかったそうです。秘密だと言うよりは、あまりに高価なので、外で人に見せたり触らせたりする気にはなれなかったのではないでしょうか」

その価格は、当時のドルレートで換算すると10万円ほど。当然の反応かもしれませんが、見せてもらえなかったことにより恭一の闘争心に火がつき「アメリカ人にできるなら自分にもできるはず!」と、独自に開発に乗り出します。

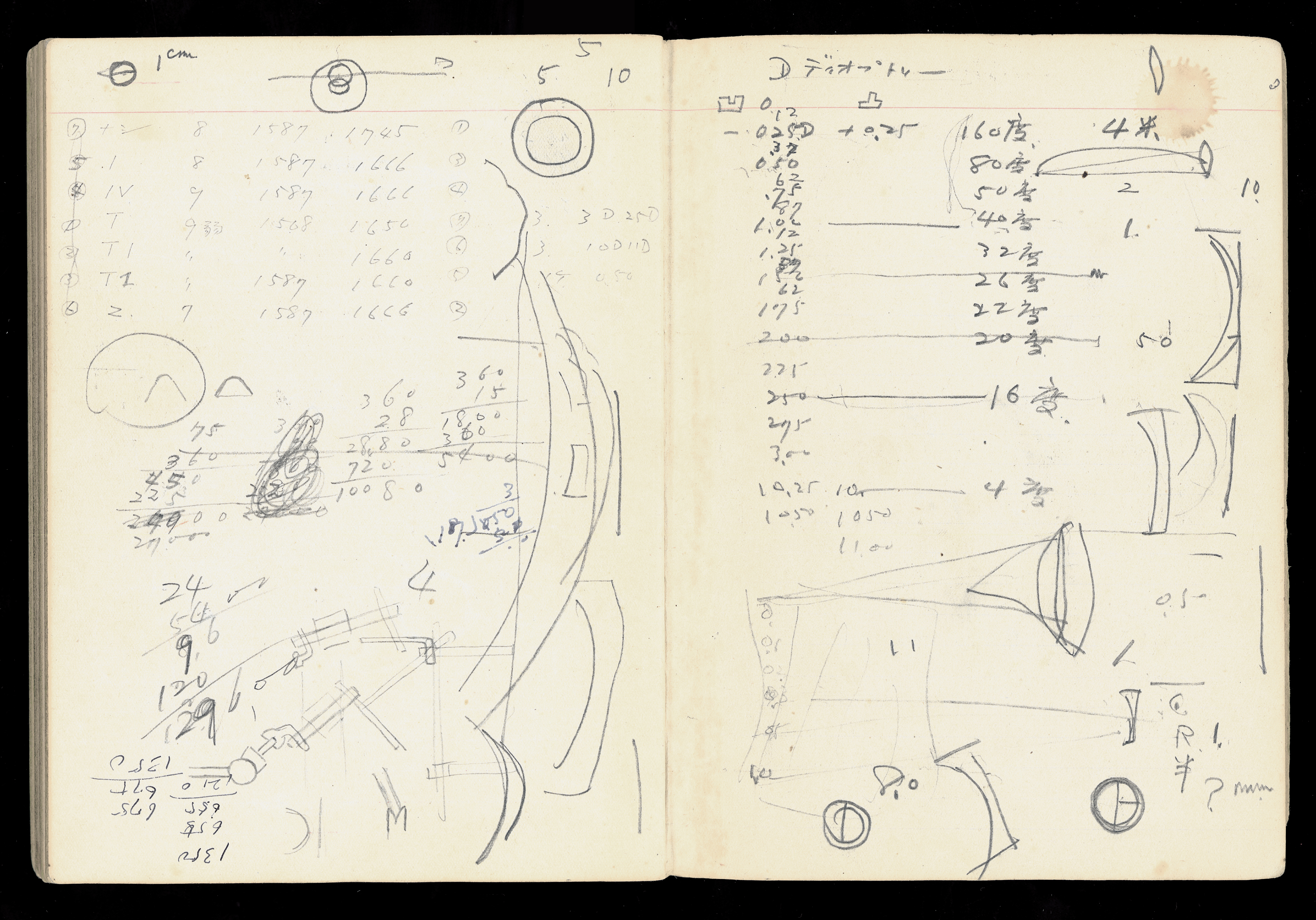

専門的な知識はないながら、自分や家族の目を観察することから始めたコンタクトレンズの開発。素材に選んだのは、飛行機の窓ガラスの素材として使われていた風防ガラスでした。それを旋盤で小さな丸い形に加工し、出来上がった試作品は自らの目に入れて試す日々。

▲試作品を実際に目に入れて試す様子

「自分の目を使って実験することに、ご両親は心配して猛反対されたそうですが、 『目は二つあるから、ひとつつぶれてももう一つ残っているから大丈夫』と押し切って続けたそうです」

目に入れるだけでなく、装着した時に風に吹かれたり水に入ったらどうなるかも試したくて、木曽川に飛び込む実験までしたというから驚きです。

▲木曽川で実験を行う恭一