みなさんは、自分の力で初めて買った高価なモノは何でしょう?

一概には言えないが、もしかしたらそのモノが自分の人生の決定打になっていないだろうか? または今の自分の原型になっていると言う事はないだろうか? 少なくとも僕の場合、これからお話するこの1台の8mmカメラによって、大きく運命を変えられてしまったのである。

■マンガから8mm映画へ

僕は十代の頃はマンガ家になるつもりだった。

そのつもりで中学3年の頃から本格的に描き始めていた。16歳の高校1年の頃には雑誌の新人応募でデビューして(当時のアニメ雑誌「SFリュウ」に掲載されたのがデビューだった)、17歳の頃には「ヤングマガジン」の新人賞、19歳の時には、同ヤングマガジン、ちばてつや賞に佳作で入選し、漫画家への扉は開かれていた。

▲19歳の頃描いたマンガ「ゲバルト人魚」より。ヤングマガジン、ちばてつや賞佳作に入選した

しかし当時、映画に興味を持ち始め、18歳の高校3年の頃、たまたま地元の浜松にあった実験映画集団に入って8mmカメラを借りて映画を撮り始めた。

最初の映画の製作費は、マンガの新人賞で得た賞金を使って作った。

1982年から1984年までの2年間、短編含め、7本の映画を借りたカメラで作った。

▲19歳の頃、借りた8mmカメラで映画撮影中の筆者

映画を作る面白さにハマってしまい、19歳以降、やめる気はなかったにも関わらずマンガを描かなくなってしまった。

そして同じころ、ついに自分の8mmカメラが欲しくなった。

そのカメラを買うため、時給の高い浜松のバイク工場でバイクのフェンダーを磨くアルバイトを朝から晩まで働いて、半年ほど続けた。

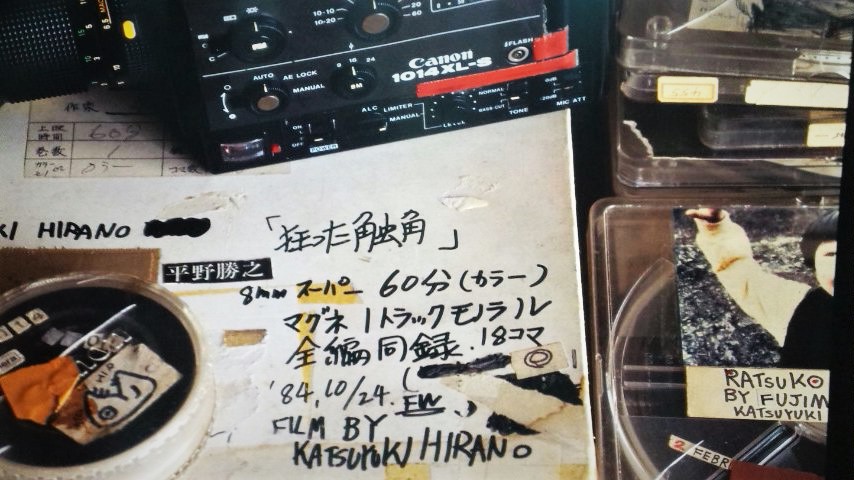

そして、ようやく入手したのが、このキヤノン「1014XL-S」というカメラだった。

当時、まだ新品が入手できた。

金額は20万円。

初めて自分の力で買った最初の高価なものとなった。

■Canon 1014XL-Sにまつわるお話

▲キヤノン「1014XL-S」。70年代末から80年代初頭にかけてのキヤノン最高峰のサウンド8mmカメラ

現在でも買った時の箱に入れ保管している。たぶん電池を入れれば動くと思う。

実は恥ずかしい話なのだが、このカメラを買うためにバイトをしている間、自分にとっては初めての、彼女らしき女性ができた。

「彼女らしき」と言うのは、自分よりかなり年上で、当時、彼女には彼氏がいたのだが、ケンカをしたのか?疎遠になっていたところ、僕と仲良くなったのだ。だから彼氏彼女と言うには少し無理があったかもしれない。

そして彼女は、僕の童貞喪失の相手でもあった。

童貞を喪失した僕は、すっかり浮かれてしまい、彼女ができた気分になってしまった。

今思うと、彼女からしたらちょっとした遊びの感覚だったのだと思われるが、童貞喪失したばかりの19歳のガキには、そんな事通用するわけがない。

嬉しかった僕は、今度新しく買うカメラで、まずは彼女を撮るのだ!とハリきっていた。

そしてバイトの甲斐あり、ようやくお金が貯まって、念願のキヤノン「1014XL-S」を入手した。

今まで借りていたカメラとは違い、同時録音など、いろいろな機能が付いている高級機だ。

さて、彼女を撮るぞと嬉しさの絶頂に達している時だった。

なんと、そのタイミングで彼女にフラれてしまったのだ。

僕の事が嫌いになって別れたのではなかった。彼女は元の彼氏と再び仲良くなり、戻ってしまった。

電話で「もう、今までのようには会えない」と言われた。

気が動転してたのか、僕は何を話したのかは覚えていない。

ただ、新しいカメラで彼女を撮る予定だったのが、なくなってしまった。何を撮ったらいいのかわからなくなって、随分ガッカリしたのは覚えている。

そして、詳しい事情は忘れてしまったが、彼女とは先々のために貯金をしようと、貯金箱を預けていた。

電話で話をした後日、彼女はその貯金箱を家まで返しにきた。大した会話はしなかったと思う。彼女は玄関に貯金箱を置いて、そそくさと帰っていった。

玄関先に小さな貯金箱がポツンと置かれた。

僕は呆然とその貯金箱を見つめていたが、フッと思い立ち、おもむろに新しく買ったカメラを握りしめ、反射的に貯金箱をじっと無言で撮影し続けた。

この貯金箱のシーンが、このカメラでのファーストカットとなった。

■『狂った触角』という映画

今振り返ると、この時、彼女と上手くいってカメラを予定通り回していたら、どんな映画を作っていただろう?と思う事はある。

その後、対象を完全に失った僕とカメラは、あてどないまま自転車に乗り、一人夜の街を疾走し始めた。

これが僕の第8作目、新しいカメラ、Canon 1014XL-Sで最初に作った映画『狂った触角』の冒頭となった。

▲映画『狂った触角』冒頭のシーン。夜の街を広角レンズによる主観移動、自転車で疾走しているところから始まる

そして、この映画は僕の運命を大きく変えてしまった。

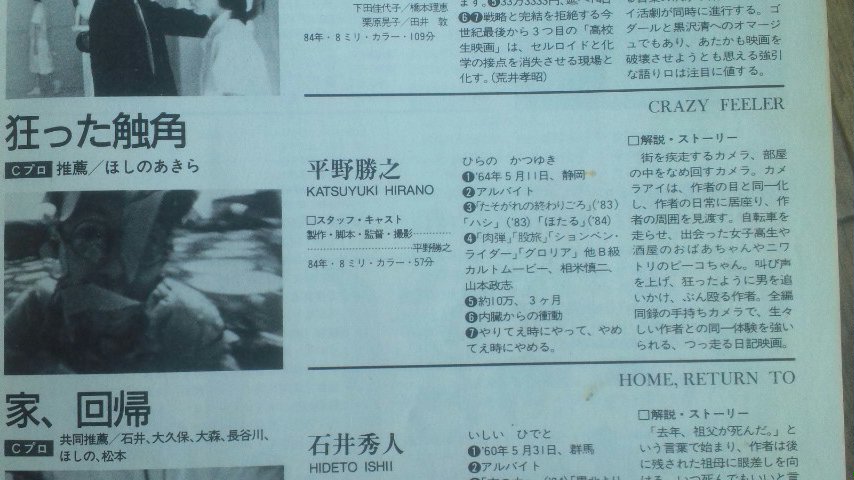

『狂った触角』は、撮る対象を失ったところから始まる映画である。

主観映像で、まるでカメラが獲物を求めるように夜の街をさまよい、自分の日常を舐めるように映し出し、対象を探そうと街に繰り出し、同時録音のまま説明を排除して荒っぽくガムシャラに彷徨い、突っ走り続ける日記映画となった。

ラストはそんな日記的なスタイルから、何とか「映画」に変身させようと、のたうち回る姿が映し出される。

とても若い映画で、暴力的でグシャグシャな映画なのだが、この映画以前に作られた6本の映画とは、明らかに違うスタイルとなっている。

僕は自分のカメラを手に入れて、女性を失ったのと同時に、今にも通じる「自分のスタイル」を、このカメラによって初めて手に入れたのだと思う。

Canon 1014XL-Sは、今まで借りていた8mmカメラとは違い、同時録音撮影が可能な上、広角レンズであるワイドコンバーションレンズが装着可能だった。これにより、フォーカスフリーとなってノーファインダー撮影が可能となる。

この機能を利用して、自転車移動が日常のメインだったため、自転車に乗りノーファインダーのまま撮り続けた。

現在の自分にも通じるこのスタイルは、この映画から全て出発している。

カメラの機能がスタイルを決定していったのだ。

そして、自分の映像のスタイルは、対象がいないまま出発する事が多いのも特徴の一つだった。

通常、映画の場合、人物でも風景でもハッキリと対象が存在してからカメラを回すものだ。

しかし自分の場合、対象を探すところそのものから本能的に丸ごと撮影して映画を成立させようとする。

この『狂った触角』という映画は、その後、1985年のぴあフィルムフェスティバル(PFF)に入選し、自分にとって映画では初めて広い一般に知られる事となった。

▲PFF85、パンフレットより

この映画を皮切りに、次々と、このカメラで映画を制作し、翌1986年、同PFFにて『砂山銀座』が入選

翌1987年には、大友克洋原作の『愛の街角2丁目3番地』が大島渚監督の推薦により同PFFに入選。

PFF初の3年連続入選を達成するなど、オマケが付いた。

▲『愛の街角2丁目3番地』

▲『愛の街角2丁目3番地』撮影中の筆者(1986年)

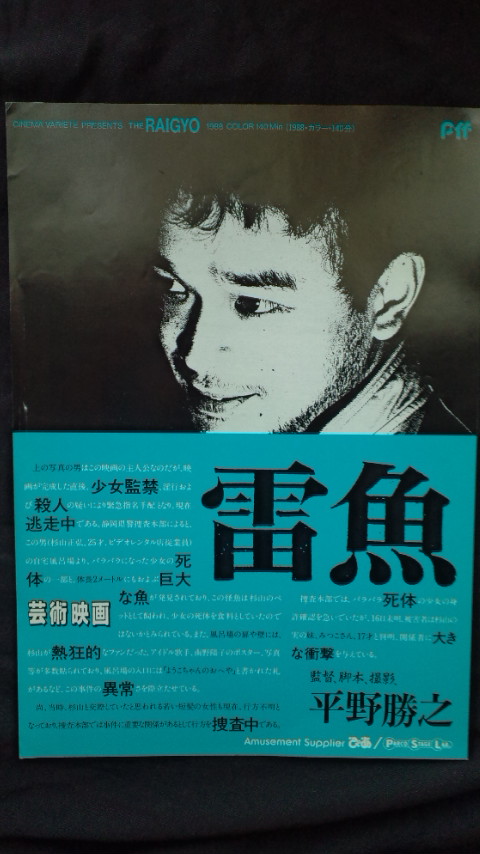

以降、8mm映画としては最後の『雷魚』(1988年)まで、このカメラで8本の映画を制作した。

▲映画『雷魚』

▲『雷魚』撮影中の様子(1987年)

十代の頃の借りたカメラで作った映画を足すと、1982年から1988年の間の6年間で

15タイトルの映画を作った。

8mm時代は浜松に住んでいたのだが、その後、僕は東京に移り住み、1990年からはAV監督となって、AVを利用した『由美香』(1997)という劇場映画を公開してスクリーンに舞い戻るまで、再び6年間、今度はビデオで映像を作り続けた。

■2019年

2011年に『監督失格』という映画を作った。

この映画も林由実香という女優が亡くなり、撮るべき対象を失ってからカメラを回し始める映画となった。

この映画は、夜の街を自転車で疾走するところで終わる。

作っている時はまったく意識していなかったが、後に『狂った触角』と同じ事をやっている、と思った。

僕はこの時、おそらく約27年間の時間をスッ飛ばしていたのだと思う。

この瞬間に今までの事をリセットしてしまったのかもしれない。

その後、次の展開に行けず悶々とする日々が続き、居場所を失っている。

僕は、平然と過去を捨て去り、次に行けるだけの図太さは持ち合わせていないのだと思う。

しかし、その後の自分はカメラを捨て去っているわけではない。

捨て去る事などできないほど自分の体にはカメラというものが染みついてしまっている。

写真に映画の残骸を見つけ、まるで映画のカケラを拾うようにリバーサルフィルムで写真を撮る日々が続いている。

そして、この文章を書いている今、平成が終わろうとしている現在、自分の中で小さな変化が起きている。

今、再び8mm映画を撮ろうとしているのだ。

キッカケは、今年に入って8mmフィルムによる上映イベントを行っているからだが、昔と今とでは、8mmのフィルムの存在意義は違う。昔はビデオがなく、表現の手段は映画の場合、一番手っ取り早いのが8mmというメディアだった。しかし今、8mmの存在はそのような「表現」という呪縛から逃れ自由になっている。

決して「懐かしさ」や「レトロ」などというもので捉える気は無い。

逆に、むしろ新しい映像メディアの可能性があるのでは? と、自分は睨んでいる。

これが何を意味するのか、自分にはまだわからない。

しかし、自分はつい最近、光に誘われる蛾のように、古いフランスの「カメックス」という8mmの旧規格である50年代のW8カメラ(ゼンマイ駆動)を入手してしまった。

▲1956年製 フランス「CAMEX」。ゼンマイ駆動のW8ムービーカメラ。レフレックスシステムで一眼レフ、レンズ交換式で当時の高級小型8mmカメラ

作品になるかどうか?はわからない。

しかし、僕はこの古いムービーカメラで、何かを撮るつもりだ。

目標は無い。何が撮れるかさえわからない。

これは20歳の頃と同じである。

これほどデジタルが世に浸透しているのに、自分は時代とは真逆の方向に進んでいる。

新時代に突入するわけだけど、20歳の頃に味わった「対象を探す旅」が再び始まりそうな気配がある。

8mmという世界最小のリバーサルムービーフィルムは、新時代に何を語りかけてくるだろう?

その答は20年後ぐらいにわかるかもしれないし、わからないかもしれない。

18歳で初めてムービーカメラを手にして映画を作り始め、20歳の頃、自分のムービーカメラを入手して対象を探し、僕は自転車で夜の街へ繰り出した。

2019年、何も変わっていないと思った。

僕の37年に渡る「対象を探す」カメラと映像の旅は、まだまだ終わる気配は無さそうだ。

[関連記事]

手紙のような本。38年間愛読した漫画、森雅之『夜と薔薇』ー映画監督・平野勝之「暮らしのアナログ物語」【29】

京都 愛宕裏参道 ウジウジ谷の怪 ー映画監督・平野勝之「暮らしのアナログ物語」【番外編・前編】

「映画の眼」フランス、アンジェニュー(Angenieux)のレンズ ー映画監督・平野勝之「暮らしのアナログ物語」【28】

(文・写真/平野勝之)

ひらのかつゆき/映画監督、作家

1964年生まれ。16歳『ある事件簿』でマンガ家デビュー。18歳から自主映画制作を始める。20歳の時に長編8ミリ映画『狂った触覚』で1985年度ぴあフィルムフェスティバル」初入選以降、3年連続入選。AV監督としても話題作を手掛ける。代表的な映画監督作品として『監督失格』(2011)『青春100キロ』(2016)など。